17.09.2016 / A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DEL ALBAÑIL

Un tal Jorge Julio López

Inmortalizado en la figura del testigo que declaró contra Miguel Etchecolatz, poco se conoce sobre la historia y la identidad del único ex detenido-desaparecido de la dictadura que volvió a desaparecer en democracia. El pueblo donde creció, los paseos en sulky, el peronismo, la máxima aventura de su vida, la militancia barrial y más.

por Luciana Rosende

Foto: Gerardo Dell Oro.

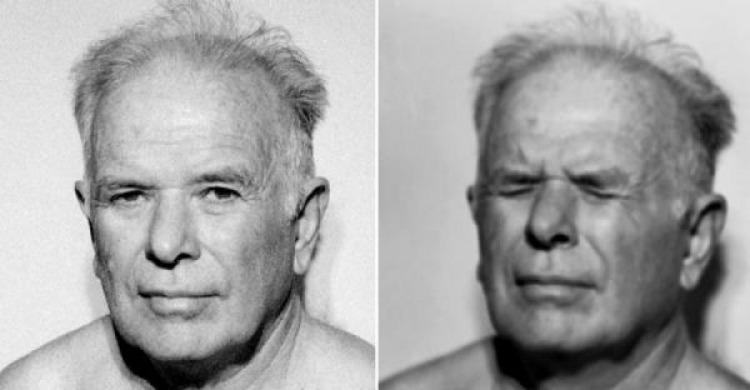

Jorge Julio López es bandera. Es esténcil y grafiti. Es remera, pancarta y consigna. Es una foto con boina y otra con los ojos cerrados, en blanco y negro. Es el video de su testimonio en el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Es grito, marcha y reclamo. Es el único ex detenido-desaparecido de la última dictadura que sobrevivió y volvió a desaparecer en democracia, hace diez años. Pero, además, ¿quién fue Jorge Julio López?

López fue también El Gallego, Tito, El Viejo. Antes de su segundo secuestro, de hecho, nadie lo llamaba Julio. Fue poco después de su desaparición, el 18 de septiembre de 2006, cuando en el apuro por la confección de un texto urgente reclamando su aparición con vida quedó afuera su primer nombre y se instaló para siempre el segundo.

***

El Viejo fue niño en la localidad bonaerense de General Villegas, donde nació el 25 de noviembre de 1929. Creció con cinco hermanas mujeres y le llevaba 20 años a su único hermano varón. Estudió hasta sexto grado y dejó el colegio para ayudar en su casa con las tareas rurales. Ahí donde en 1944 la noticia sobre la aprobación del Estatuto del Peón -que regulaba el trabajo en el campo en beneficio de los trabajadores- fue motivo de festejo. Era una iniciativa de Juan Domingo Perón, por entonces a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

—Cuando entró Perón acá cambió la situación.

—Se transformó.

—Vos antes andabas con un peso en el bolsillo.

—Entonces vino Perón y puso el Estatuto del Peón: 85 pesos, tres veces más de lo que ganaban antes.

—Y después de ahí empezó a cambiar, a cambiar… ¡¿Cómo no te ibas a hacer peronista!?

Así se colaba el tema entre dos viejos amigos de López, reunidos en Villegas para recordarlo, aunque repetían una y otra vez que en aquellos años eran apolíticos. El peronismo ya se había instalado hacía rato en la casa de los López cuando Tito tuvo que dejar General Villegas para cumplir con el servicio militar obligatorio. El destino: Junín de los Andes. Ahí vivió una de sus grandes aventuras. Como solado le tocó participar del llamado Proyecto Huemul, iniciativa de un científico austríaco que prometía generar energía mediante fisión nuclear.

La idea fascinaba a Perón, que alentó la construcción de una central nuclear en la Isla Huemul. Era una misión secreta, que mereció la felicitación en persona y un premio en dinero de Perón y Evita para todos los conscriptos que trabajaron en su construcción, aunque a nivel científico terminó en un fracaso. Era una de esas historias que, cuando López las contaba, generaban incredulidad en sus interlocutores. Pero ahí están los documentos para confirmar que sí: que López participó de esa aventura llamada Proyecto Huemul.

Después de la colimba, los veintipico pasaron en el pueblo de Elordi, en las afueras de General Villegas. Entre el trabajo en el tambo familiar, los bailes en el club, los partidos de fútbol y las salidas a los pueblos vecinos a bordo del sulky tirado por la yegua bautizada “La Machona”. López se prendía en todas. Los amigos le decían “sal gruesa”, porque no faltaba en ningún asado.

***

En 1955 cambió el clima. En Elordi, también. “Cuando el lío que lo sacan a Perón me tuve que ir de allá porque andaba una patota de la Federal y se los estaba llevando a todos. Entonces, el comisario me dice: ‘Tomate el piojo por se viene una patota de militares’”, contó el propio López en la entrevista que le hizo el sociólogo Horacio Robles, poco antes de su segunda desaparición. El comisario de Elordi era el padre de su amigo Cacho. El policía también era peronista y ese año se retiró de la fuerza y se mandó a mudar.

En La Plata, López se instaló en la localidad de Los Hornos. Trabajó en la zona de quintas hasta que se dedicó de lleno a la albañilería. De a poco, fue agrandando la casita que pudo comprar para vivir con Irene, su mujer. En esa casa nacieron sus hijos, Ruben y Gustavo. En esa casa, en 140 y 69, vivía cuando la militancia montonera empezó a llegar al barrio.

Fotos: Helen Zout.

En 1973, López se acercó a la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, a pocas cuadras de su hogar. Ahí conoció a un grupo de universitarios que respondían a Montoneros y comenzaban a hacer trabajo territorial en Los Hornos. López, con cuarenta y pico, los duplicaba en edad. Se convirtió en el experto del grupo en cuestiones prácticas: hacer veredas, reparaciones, arreglos en el barrio.

Trabajador y padre de familia, iba a la unidad básica cuando podía. No era un cuadro montonero, era un militante barrial que colaboraba con esa organización. De esos que no pasaron a la clandestinidad ni se exiliaron después del golpe del 24 de marzo. Por eso, la noche del 27 de octubre de 1976, la patota al mando de Etchecolatz lo sacó de su propia casa. La oleada represiva arrasó esa noche en Los Hornos, llevándose a varios militantes del barrio. Antes de volver a desaparecer en democracia, López era uno de los pocos sobrevivientes que quedaban de la Unidad Básica Juan Pablo Maestre.

***

La primera vez que López desapareció, su cautiverio duró dos años y medio. Pasó por un centro clandestino que él identificó como Cuatrerismo, por el Pozo de Arana, por la Comisaría Quinta y la Octava. Finalmente, fue blanqueado y quedó como preso político en la Unidad 9 de La Plata.

Mirando por los agujeros del pulóver con el que le habían tapado la cara y por la mirilla de una puerta, y usando sus otros sentidos y sus dotes de albañil, López logró identificar casi todos los sitios por los que pasó. Por el ruido a avionetas y el olor a chanchos supo que el primer lugar de cautiverio estaba cerca un criadero que conocía. El Pozo lo reconoció porque había hecho algunos arreglos en esa construcción años antes: era la estancia La Armonía, en Arana.

Ahí estaba secuestrado cuando vio que los represores ingresaban con nuevos cautivos: entre ellos estaban Ambrosio de Marco y Patricia Dell’Orto, sus compañeros en la unidad básica. “López, no me fallés. Si salís… el único que puede salir de nosotros sos vos. Andá, buscalos a mi mamá o a mi papá, a mis parientes, a mis hermanos y deciles… y dale un beso a mi hija, de parte mía”, llegó a decirle Patricia antes de ser asesinada. Al rato, López fue testigo del fusilamiento de sus compañeros. Pasarían más de dos décadas hasta que lo pudiera contar públicamente por primera vez.

***

El 25 de junio de 1979 López fue liberado de la Unidad 9 de La Plata, donde permanecía como preso político. Unos días más tarde habló con su patrón y volvió a trabajar como albañil. Como si cerrara un paréntesis de dos años y medio, retomó su vida anterior al secuestro y no habló sobre lo que había pasado en el medio. En su casa, al menos, optó por el silencio.

Pero, al mismo tiempo, oficiaba de detective. Con la excusa de llevar a sus pibes de picnic o a cazar pajaritos, recorría las zonas donde había estado cautivo. Cuando iba al banco, identificaba a algunos de los policías que había visto en los centros clandestinos. Preguntaba en el barrio y tomaba nota en el reverso de almanaques viejos o en bolsas de cal, cuando se sentaba a escribir en medio de las obras en construcción.

“Archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte”, tituló a esos escritos. En total, unas cien hojas, divididas en tres carpetas. Sus hijos las encontraron en los primeros días tras la desaparición y las mantuvieron en reserva. Sólo circularon algunas hojas que López le había dado a un ex compañero de militancia, Jorge Pastor Asuaje, pidiéndole que lo ayudara a “hacer justicia”.

***

A fines de los ’90 el silencio se empezó a romper. En La Plata comenzaron los Juicios por la Verdad, que no tenían consecuencias penales pero sí apuntaban a la obtención de información cuando la justicia real no era una posibilidad. A una de esas audiencias se acercó López, solo.

Otros sobrevivientes, Rufino Almeida y Nilda Eloy, fueron los primeros en escucharlo. Hacía veinte años que tenía atragantado su relato. Y claro, salió a borbotones y de forma desordenada. “La historia de Julio era muy confusa, la primera imagen que tuve fue ‘es un viejo loco’. Suele pasar que se acercan y te dicen cualquier cosa. Además su relato era que había estado en varios campos y que conocía varios lugares, todo su discurso era entreverado”, se acuerda Rufino. Pero, con el tiempo y el diálogo con otros sobrevivientes, las partes se fueron hilando.

Además, había datos. Como en aquel recorrido por Arana con otros ex detenidos-desaparecidos, donde el albañil habló sobre un avión que se había caído en la zona. “¿Este viejo no estará fantaseando?”, preguntó uno de los presentes. Hasta que todos se toparon con los restos de una vieja avioneta, arrumbados a un lado del muro perimetral del ex centro clandestino. Una vez más, el viejo tenía razón.

Sin contar nada en su casa, López declaró como testigo en el Juicio por la Verdad en La Plata en 1999. Fue su primer testimonio público. Su familia, de todos modos, se enteró porque salió un recuadrito en un diario local. Pero López no mezclaba las esferas de su vida: su mujer y sus hijos, por un lado, sus compañeros de militancia, por otro.

***

Recién en 2006 estaba empezando a juntar esos dos mundos. Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se reabrió el camino de los juicios a los represores y el de Etchecolatz fue el primero en comenzar. El 28 de junio de ese año López dio la última declaración judicial de su vida. Pero, a diferencia de la primera, esta vez le había avisado a su familia. De hecho sus hijos estaban ahí. Escucharon y lloraron. Nunca antes habían oído a su padre contar el periplo de su primera desaparición.

Para su cumpleaños número 77, López pensaba terminar de concretar la unión entre las dos esferas de su vida. Quería organizar un festejo que reuniera a su familia y a sus compañeros de militancia y abogados. Ellos le habían propuesto hacer una vaquita para bancar los gastos de la fiesta. La segunda desaparición de López truncó el plan.

El 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos. López debía estar presente en los tribunales platenses y estaba ansioso por ver en vivo y en directo a Etchecolatz, que no había estado durante su declaración. Acordó con su sobrino Hugo que lo pasaría a buscar temprano por la casa de Los Hornos para ir al centro de La Plata.

Pero, esa mañana, López se esfumó. Alguien lo esfumó. Salió de su casa por voluntad propia –no hay puerta forzada u otro indicio en sentido contrario- y caminó en un radio de pocas cuadras alrededor de su casa en el horario en que ya debía estar llegando al juicio. Cinco vecinos que lo conocían fueron testigos de esa caminada. Adónde iba, convocado por quién y con qué excusa son preguntas sin respuesta, hasta ahora.

La última imagen de López con vida de la que se tenga registro la tuvo un vecino suyo, Abel Horacio Ponce. Esa mañana de la que hoy se cumplen diez años, Ponce vio a López parado en la calle 66, de espaldas a los autos y mirando de frente a las fachadas. “Entre la verdulería y el local de Edelap”, dijo Ponce. Ahí mismo, con los cajones de verdura de un lado y la empresa de servicios eléctricos del otro, vivía una mujer policía que integraba las filas de la Bonaerense y estaba en la agenda de Etchecolatz, para quien había trabajado durante la dictadura.

Esa casa nunca se allanó y no hay quien cuente si el albañil entró allí o cuál fue su destino aquel 18 de septiembre de 2006. Diez años después este texto, como el plan para festejar su cumpleaños número 77, queda trunco. Para que el último capítulo de la historia de Jorge Julio López pueda escribirse, la Justicia debería determinar quiénes y qué hicieron con él.